Témoignage sur le soin aux victimes de torture

Un centre parisien Parcours d’Exil

La torture fait taire, elle bloque la parole, elle n’entame pas la dignité des victimes mais celle des tortionnaires. Elle ne deshumanise pas les victimes mais les tortionnaires. Mais passer

par cette effroyable machine barbare nécessite pour « s’en remettre » des soins.

Le Dr. Pierre Duterte présente ici son expérience du soin aux victimes de tortures et revient sur les pathologies dont elles souffrent

Docteur Pierre Duterte

Médecin directeur du centre de santé Parcours d'Exil[1]

Toutes les personnes que nous rencontrons, que nous accompagnons, à un moment donné de leur trajet migratoire, ont des points communs, le premier : la nécessité de l’exil.

Aucune d’entre elles n’a choisi de quitter son pays pour demander l’asile. Victimes de la guerre, de la terreur, de la torture, ces hommes, ces femmes et ces enfants ont fui pour tenter de

préserver leur vie. L’exil n’a pas été pour eux une alternative, mais une impérieuse nécessité vitale.

Autre point commun, ils partagent également un « profil » social commun dans leurs pays d’origine. Ces êtres humains ne viennent pas en France pour y chercher une

meilleure situation économique ou sociale car les adultes avaient dans leur immense majorité un travail qui leur assurait un train de vie qu’ils ne retrouvent pas en France et que peu d’entre eux

retrouveront, même si le statut de réfugié, et donc le droit au travail, leur est reconnu. À cause de la non-équivalence de la plupart des diplômes, il faudrait reprendre de longues études, ce qui

est impossible lorsqu’il est impératif de trouver de quoi vivre et faire vivre sa famille, à plus forte raison quand on a 40 ans et qu'aux difficultés inhérentes à la condition de victime de torture

s’ajoutent les discriminations du monde du travail qui s'appliquent à l’ensemble de la population (fondées sur le sexe, l’âge, l’origine). Il ne faut pas oublier non plus que le traumatisme laisse

des séquelles qui rendent l’apprentissage et l’insertion professionnelle beaucoup plus difficiles. Tourner la page n’est pas si simple !

Des chiffres que j’ai relevés se dégagent les constations suivantes :

91.36% des nouveaux patients primo-arrivants au centre de soins Parcours d'Exil avaient un travail stable dans leur pays, d’ailleurs ne disent-ils pas presque tous : «

Tout allait bien, on avait une bonne situation ». 6.98% étaient des enfants en bas âge et 2.79% seulement étaient des femmes au

foyer[2]

Il est à noter que parmi les actifs, 20.95% suivaient des études qu’ils ont été contraints d'interrompre et que beaucoup ne pourront jamais reprendre.

Ces « exilés » ont un autre point commun : l’unicité, la singularité de leur récit, de l'histoire de leur trajet migratoire. Chaque homme, femme ou enfant qui a subi la

torture réagit selon sa personnalité propre. L’intensité de son traumatisme, tout, comme sa capacité à se reconstruire, ne sont pas uniquement fonction de la virulence des actes de barbarie qui ont

été perpétrés contre lui.

Il existe particulièrement un tronc commun de symptômes, regroupés dans le vocable de syndrome de stress post-traumatique[3], mais il n’existe à

l’évidence pas un ou des cas-types, pas une « expérience migratoire » (terme pudique pour parler de la torture et de l’exil) qui ressemble à celui de l’autre.

C’est pourquoi, au-delà des symptômes souvent observés, il n’est pas possible de dresser le profil standard d’un patient, parce qu'il existe en fait, autant de cas particuliers que

d’individus. Une victime de torture est un être singulier.

Qui recevons-nous ?

645 victimes ont été prises en charge en 2010 ce qui représente une légère baisse du nombre de personnes accueillies. Cette baisse est due principalement à la restructuration importante du

centre et à une disponibilité limitée de ma part ayant dû limiter mes heures supplémentaires et assurer beaucoup plus de prestations de formation et supervision des professionnels en extérieur. Par

contre, le centre a accueilli 305 nouveaux patients sur l’année, chiffre en nette augmentation, en particulier grâce au recrutement du second Médecin généraliste, et à son implication importante dans

le travail du centre de soins. La proportion du nombre d’anciens patients a sensiblement baissé pour atteindre un niveau de 53% (contre 66% en 2009). Malgré la présence d’un deuxième médecin à

mi-temps en complément de mon temps plein, nous n’avons pu réduire le volume de demandes de rendez-vous que nous n’avons pu satisfaire, ni les délais

entre deux rendez-vous médicaux. Les mineurs étant plus fragiles et nécessitant une prise en soins plus rapide, nous privilégions toujours leur accueil. Le centre a reçu cette année 83 mineurs dont

61 mineurs étrangers isolés, ce qui représente une proportion de 13% de la patientèle.

Le soutien apporté par Parcours d’exil aux patients est particulièrement visible quand ceux-ci reviennent nous donner de leurs nouvelles, parfois plusieurs années après et manifestent une

joie intense à retrouver le ou les thérapeutes dont ils disent souvent que sans lui/eux, ils ne seraient pas là aujourd’hui. Si imposer le maintien d’un lien (postérieur à la thérapie) avec nos

patients est impossible d’un point de vue éthique et thérapeutique, nous réfléchissons à une approche nous permettant de suivre l’évolution de nos patients au delà de la thérapie afin de permettre

une évaluation de l’impact de l’intervention de Parcours d’Exil sur leur intégration future mais aussi afin de maintenir ce lien important tant pour l’association, car il nous rappelle la nécessité

et l’utilité de notre travail, mais aussi pour eux, en ne créant pas, une fois de plus, un sentiment d’abandon.

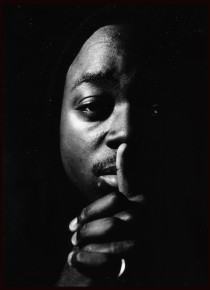

« Je me pose toujours ces questions : pourquoi ma famille ? Pourquoi eux ? Pourquoi nous ?

J’ai dû fuir mon pays à cause des persécutions faites à l’ensemble de ma famille. Plusieurs membres de ma famille ont été assassinés par l’armée.

Mon arrivée en France a été marquée par des conditions difficiles : je suis arrivé dans un pays où je ne connaissais rien. J’étais à la fois soulagé d’avoir fui, mais également très

inquiet par ce qui allait se passer.

Durant toutes les étapes de mon arrivée en France, que ce soit lors de ma détention à Roissy, le tribunal administratif de Roissy, les périodes où j’étais soit hébergé, soit sans domicile

fixe, mes réussites, mes échecs, je gardais toujours l’image de ma famille.

Dans un pays où je ne connaissais rien, ni la langue, ni les procédures administratives, les choses allaient être laborieuses.

Entre mon dossier à l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et les rendez-vous à la préfecture pour renouveler mon titre de séjour, il s’agissait d’un combat

quotidien. Parfois, les responsables administratifs me prenaient pour un « simple immigré », mais malgré ces difficultés, je suis plutôt content d’être ici, d’être en

sécurité.

La question du logement est également une question difficile : ne pas avoir de toit, ne pas avoir un endroit pour dormir est une chose qui fait peur à n’importe quel être

humain.

Même si j’ai passé plusieurs mois sans domicile fixe, j’ai eu la chance de trouver un hébergement social dans un hôtel grâce à une association et à un centre de santé pour victimes de

torture.

Cependant, mon assistant social m’a proposé deux solutions, qui pour moi étaient deux problèmes : ou partir m’installer dans un centre à Toulouse ou quitter l’hôtel.

J’ai décidé de rester à Paris pour suivre mes soins avec le docteur qui me suivait.

J’ai été suivi par un médecin thérapeute et cela m’a beaucoup aidé durant cette période difficile de ma vie. Ses interventions et son soutien ont été remarquables, et grâce a lui et à

son équipe médicale j’ai survécu à une période où je croyais être seul contre le monde entier.

J’ai obtenu le statut de réfugié et dès lors j’ai suivi des cours de français afin de mieux m’intégrer dans la société. Quelques jours après avoir terminé ma formation, j’ai trouvé du

travail dans un cabinet d’avocat.

Ce statut de réfugié m’a permis d’avoir une certaine liberté et de pouvoir continuer ma vie.

J’avais 21 ans, j’en ai 29 aujourd’hui (…) » ( USA, juillet 2007).

Qu’est-ce qui est dit dans ce « récit » ? Ce qui est décrit, est-ce bien ce que nous nous attendons à lire de l’histoire d’un exil qui mène de la Sierra Leone aux USA, avec

une longue « escale » en France ?

Qu’est-ce qui est dit des traumatismes ? De la sur-victimisation qui ponctue le trajet migratoire d’un point jusqu’à un autre, vers cet autre point, inconnu,

variable, instable après une route improbable ?

Certains épisodes pour nous « anodins » sont détaillés : le choix d’aller en province ou le refus… Certains épisodes majeurs (de notre point de vue) sont tus, notamment

l’itinéraire qui a conduit en France ou les raisons mêmes qui ont amené à faire ce trajet.

Pourquoi ? Parce que je pense qu’ils relèvent de l’indicible, qu’ils ont à voir avec l’effraction de l’intime, de cette enveloppe que la thérapie essaie de réparer, de

restaurer.

Un autre patient expliquait : « Si l’oubli est indispensable pour reprendre le cours de la vie, il se dissimule dans les remous de la censure interne […]

J’ai parfois envie de dire à mes interlocuteurs : comment, après tant de souffrances, exigeriez-vous de moi la cohérence d’antan ? J’ai horreur de raconter. Ne me demandez donc pas de recréer

avec des mots ce que j’ai subi des jours, des semaines et des années durant. […] Si l'on me demande de raconter, je vais sélectionner les événements les moins douloureux, pour ne pas saigner de

l’intérieur. »

En 2010, nous avons continué à recevoir de très nombreux patients guinéens. Si les tortures restent d'une rare sauvagerie et particulièrement marquées par des tortures des organes génitaux

et des humiliations effroyables il a été noté, avec la mort du président Lansana Conté un changement majeur par la diminution tout à fait significative des tortures par des tortionnaires

femmes.

Une autre caractéristique de ce que nos patients guinéens nous ont rapportés l’an dernier fut l'horreur ressentie lors du massacre qui fut organisé dans le stade de Conakry par Daddis

Camara, le « successeur » de Lansana Conté mort le 22 déembre 2008 après un quart de siècle de « règne ». Outre les viols, les mauvais traitements endurés par les patients reçus,

patients qui furent également témoins de massacres, nous avons retrouvé chez les anciens patients originaires de ce pays, et suivis depuis plusieurs années, de très importantes reviviscences

traumatiques suite au visionnage des nombreux témoignages photographiques et filmés qui furent proposés par les chaînes de télévision ou disponibles sur internet.

Dans tous les pays, il y a généralisation des tortures où le viol prend une part quasi systématique. Les coups, les entraves, les suspensions restent la règle et quasiment le préliminaire de

toutes les abjections qui suivent. Les conditions carcérales sont également un facteur majeur de torture par l'humiliation et les séquelles mêmes physiques qu'elles laissent. Nombre de nos patients

sont porteurs de cicatrices de surinfections laissant leur peau constellée de cicatrices.

Les séquelles constatées sur la libido et l'activité sexuelle sont maintenant très largement majoritaires chez les patients reçus en 2010. Il est de plus en plus évident que dans ce qu'il

semble possible d'appeler un souci « d'optimisation de leurs résultats » les tortionnaires ont de plus en plus recours à l'imposition de tortures pratiquées en présence d’autres

victimes. Les séquelles traumatiques devenant majeures d'un point de vue psychologique, le « témoin » voyant l'identification à l'agresseur démultipliée du fait de ce rôle qui lui est

imposé dans une pièce où il n'avait rien à faire. La culpabilité est alors ici majorée de façon impressionnante

Dans leur très grande majorité, les tortionnaires appartiennent soit aux forces de police soit aux forces armées. Les gardiens de prisons et de camps prennent aussi une part importante dans

la cohorte des tortionnaires. Il est de nouveau difficile de connaître les noms des tortionnaires, même en Guinée où l'anonymat semble se réinstaller après une période d’impunité telle que les

tortionnaires ne dissimulaient ni leur visage ni leur identité.

Quand tout est transgressé : enfants soldats, enfants disparus. Des mineurs face à l’horreur absolue.

Que dire du sort des mineurs isolés étrangers, et en particulier des enfants soldats !

Lorsque l’on parle de mineurs isolés étrangers (MIE), on parle de victimes ! On ne peut pas être mineur ou même jeune majeur, être seul et sans difficulté

psychique ! Sans parler des autres problèmes sociaux et administratifs qui viennent sans cesse polluer leur vie.

Une des caractéristiques des jeunes accueillis en France est de vivre le passage du jour des 18 ans souvent avec terreur. Il vit ce qui devrait être un jour de joie, un

jour d’entrée officielle dans l’age adulte, comme le jour où il va, une fois encore « être jeté », comme la répétition du drame cause de l’exil.

De plus, quel sens y a-t-il à devoir comprendre qu’un jour vous êtes mineur, le lendemain de vos 18 ans vous êtes majeur donc « beaucoup plus grand dans votre

tête » ? Il me semble absurde de croire, ou même de feindre de croire qu’en termes psychologiques, il y aurait des caps aussi tranchés. La maturation traumatique ne touche pas tout le monde

de la même façon. Même en reprenant l’image du fruit piqué par un oiseau, de Sandor Ferenczi[4], il faut constater que tous les fruits piqués ne changent pas

(ne mûrissent pas à) à la même vitesse.

Être mineur isolé, c’est être mineur, sans sa famille (quelles que soient les nuances à apporter au terme « famille » ) et à l’étranger par rapport à son

pays d’origine. Toutes ces notions réunies font le lit d’un trajet migratoire singulier, peut-être pas systématiquement traumatique, mais toujours douloureux, et particulièrement tragique et

insoutenable pour les patients que je rencontre.

Les intervenants qui ont en charge ces mineurs nous objectent parfois que tous ne sont pas isolés, qu’ils ont de la famille en France, qu’ils ont quelqu’un à qui ils

téléphonent, qu’on se demande si tout cela n’est pas de la manipulation pour les faire prendre en charge par notre système de protection, etc. Oui, mais une famille qui, pour quelle raison que ce

soit, de la meilleure (moins mauvaise) à la pire, vous laisse, vous débrouiller tout seul dans le système de « protection de l’Enfance », n’est-ce pas une famille

« traumatisante » ? C’est, à minima, une famille qui fait défaut au moment présent.

Parfois le « faire défaut » peut être lié à différentes causes de toutes sortes de nature : la guerre, qui a fait que les parents sont morts ou ont

disparu ; le défaut de fonctionnement de la famille qui a fait que celle-ci n’a pas vu, à un moment donné, d’inconvénient à ce qu’un enfant quitte le pays, seul, ou avec quelqu’un plus ou moins

de confiance ; la disparition de membres de la famille, ou, comme pour ce jeune Sri Lankais reçu il y a quelques années, les deux. Ce jeune homme avait vu une partie de sa nombreuse famille être

tuée par la guérilla et tout le reste (deux enfants exceptés, dont lui) par le tsunami en 2004.

J’entends souvent parler de ces « situations » comme d'une espèce de fatalité liée à un état socio-économique, mais si tous les parents de tous les pays où l’on ne

mange pas à sa faim, où le travail n’est pas assez rémunérateur, envoyaient leurs enfants à l’étranger, cela se saurait... Par définition, ce sont des situations qui poussent à se questionner sur la

nature de cette famille et sur le vécu de l’enfant dans cette famille-là, la globalisation n’étant pas de mise ici.

Et puis, le fait qu’ils soient étrangers n’implique pas n’importe quel éloignement de la famille.

Il est donc possible, pour moi indispensable, d'estimer qu’est systématiquement traumatique le trajet migratoire qui amène un jeune dans un pays distant du

sien, pays dont il ne connaît parfois même pas l’existence avant d’y poser le pied, et dans quelles conditions. Le fait d’être mineur ou très jeune majeur met ces jeunes gens dans une position de

vulnérabilité qui les expose à d'innombrables risques et les installe dans une situation où ils ne peuvent en aucun cas être « tranquilles », obligés qu’ils sont de veiller sans cesse à se

protéger, à se méfier de tout, à assumer des responsabilités, à ne jamais pouvoir « souffler ».

Outre toutes les situations de maltraitance qui se traduisent par la fuite de l’enfant ou par le projet de se servir de l’enfant comme d’une tirelire parce que l’on pense qu’il pourra

procurer des revenus une fois à l’étranger, il y a aussi les sévices et les tortures endurés par le père, la mère, ou les deux, par les mineurs, bref, toutes ces horreurs qui hantent le

mineur isolé en France. La place de l'enfant est constamment foulée aux pieds dans le monde moderne, sur fond de discours solennels sur la fin de l'esclavage, de respect des droits de

l'enfant, d'égalité des chances, d'éducation pour tous, de démocratisation par Internet et j'en passe. J'ai croisé beaucoup d'enfants qui avaient souffert au-delà de tout d'avoir été mis à une place

impensable, parfaitement inimaginable : celle de soldats.

Ce drame s'est s'imposé à moi, il y a près de 15 ans quand sont arrivés les enfants de Sierra Léone. Ils avaient, certes, vécu le drame d'avoir été enrôlés, utilisés, mais, pour tous ceux

que nous avons reçus, ils avaient vécu l'expérience « initiatique » d'être confrontés à la violence dans ce qu'elle doit avoir de plus absolu. Contraints qu'ils avaient été, sous menace de

mort d’assister, qui au viol de sa mère, de ses soeurs, qui à l’amputation sauvage de bras, de jambes de frères, sœurs ou voisins, au massacre de toute la famille et j'en passe. Un des jeunes

patients, parmi les plus éprouvés, avait été contraint de jouer au football avec la tête tranchée de son père. Sachant combien les mots peuvent faire mal je n’irai pas plus loin dans le

« descriptif ». Pareils « spectacles » transforment ces adolescents en témoins impuissants. Toute réaction, aussi dérisoire soit-elle, les mettrait immédiatement en danger

de mort, l'inimaginable colère qu'ils emmagasinent fait le lit de la violence et de l'identification à l'agresseur.

Comment imaginer qu'il existe aujourd'hui encore des adultes capables de donner cet « exemple », capables de mettre des kalachnikovs dans des mains d'enfants en leur faisant croire

qu’un gri-gri, une piqûre ou une cigarette magique les rendra invincibles ? Comment ces gamins peuvent-ils encore admettre que le rôle de l'adulte est de protéger et de donner les règles ?

Certains avaient été au combat à 8 ans et avaient été nommés « sergent-chef » à 11 ans parce que les autres avaient 9 ans.

Les médias ont diffusé de nombreuses images d'enfants combattants ; ils n'ont montré le plus souvent que des regards durs, des mains trop petites pour les AK

47 ou les machettes, vignettes du pittoresque atroce dont l'époque est friande, mais il est frappant que l'on ne montre que des enfants noirs.

Comment ne pas penser aux enfants colombiens embrigadés par les FARC ? Mais aussi, pourquoi ne pas balayer devant nos portes, si près de chez

nous ? Pas seulement en se rappelant ces images terribles d'un Hitler, qui, sortant un instant de son bunker et n'ayant quasiment plus d'armées, pinçait

« paternellement » la joue d’un gamin de Berlin en feu pour lui faire croire qu’il pourrait par son combat sauver le IIIe Reich de l’abîme. Mais aussi en pensant aux

enfants utilisés en Irlande du Nord, il y a peu, ou en s'indignant devant l'envoi en Irak en 2003 de quinze mineurs britanniques, dont quatre filles, qui devaient combattre en dépit de la

ratification par la Grande-Bretagne d'un protocole de l'ONU sur les enfants-soldats[5].

Que l'enfant soit anglais, irlandais, arabe, tchétchène ou africain, il est d'abord un enfant. Son monde a été détruit et son psychisme cabossé en même temps.

Pour moi le psychisme de l'enfant est un peu comme de la pâte à modeler : quand elle est « jeune » un coup l'écrase, certes, mais la plasticité qui la rend si malléable lui

permet AUSSI toutes les reconstructions, ce qui n’est plus possible avec une pâte plus « âgée ».

Quand les enfants sont restés en route… Les réfugiés ont un point commun dans leur histoire : leur départ n’a pas été préparé, il

s’est fait dans l’urgence de la survie, Le trajet migratoire s’est fait le plus souvent dans des conditions épouvantables d’insécurité, de mise en danger. Très souvent les familles sont

incomplètes du fait d’enfants laissés au pays, disparus en route, morts. L’absence de l’enfant est une douleur indescriptible et souvent indicible. Il s’instaure donc une nouvelle règle

qui est le silence. Cette règle familiale s’applique aux parents, aux enfants arrivés dans le pays d’asile mais aussi aux enfants nés en exil. Parler des enfants absents met en danger. Le thérapeute

se retrouve souvent dans une position délicate devant "l’insupportabilité" de la situation. Parfois le traumatisme de la disparition accolée à la violence, aux traumatismes vécus par les

membres de la famille font que le thérapeute pourrait être tenté d’appliquer la règle.

Est-il possible d’attendre des nouvelles d’un ou de plusieurs enfants avalés par un mouvement de foule, absorbés dans l’embarquement d’un esquif, évaporés dans la bousculade d’un bus, ou que

le passeur a refusé de prendre, qu’il a poussé à l’eau... Comment évoquer ce type de choix terrible imposé par la guerre, la fuite, la dictature ? Ces non-choix imposés par la nécessité vitale

de partir en catastrophe !

Une fois expérimentée en France la très aléatoire sécurité, une fois le pied posé en terre «d’accueil» et la découverte de ses conditions de vie des plus précaires, une fois que reviennent

avec intensité les séquelles traumatiques, les souvenirs qui hantent l’esprit et mangent la mémoire, comment accepter l’idée même de la vie des enfants restés au pays ? Comment accepter le

moindre intolérable que peut représenter le fait qu’ils soient incapables d’aller à l’école sans personne en mesure d’assumer les frais de l’éducation. Comment imaginer que leur sécurité soit

assurée, penser qu’ils seront protégés par la grand-mère malade à qui ils ont été confiés ? Est-il possible d’envisager que les voisins, les amis qui les ont «accueillis» vont bien en prendre

soin, qu’ils ne seront pas esclavagisés ? Pire quand il a fallu les confier « à quelqu’un » en route au petit bonheur la malchance, comment être convaincu qu’ils ne seront pas

maltraités, exploités.

Comment faire autrement sans nouvelles depuis des années, quand ils ne sont pas joignables là où je les ai laissés, là-bas où le téléphone ne passe pas, si

seulement j’avais un numéro à appeler. Quelle culpabilité quand, dans le métro, lors d’un épisode de dissociation post-traumatique un patient oublie un sac contenant la majeure partie ou la totalité

de ses biens et entre autres, le numéro de téléphone qu’il était possible d’appeler !

Un autre drame : la disparition.

Arriver dans le pays de l’Autre c’est souvent une grande désillusion, la terre d’accueil se révèle presque toujours peu accueillante, voire rejetante. Ce qui était perçu comme l’endroit de

la sécurité, de l’abondance parfois, se révèle souvent être un autre enfer.

Et comment supporter d’être en relative sécurité quand on a laissé au pays, un mari, une épouse, tout ou partie des enfants ? Quand on ne sait où ils ont fini par échouer une fois qu’on

les a perdus dans la fuite. Commence alors cette interminable attente d’un courrier, d’un coup de fil, de nouvelles apportées par un compatriote arrivant du pays. Certains patients m’ont expliqué

qu'ils vont se poster devant la sortie de la douane à Roissy-Charles De Gaulle quand des avions en provenance de leur pays d’origine atterrissent pour essayer de croiser une personne connue ou se

permettre de demander aux passagers débarquant si … par hasard. La disparition mérite, au vu de ses conséquences, une place tout à fait particulière dans l’étude de l’exil forcé. Elle en est le

fantôme omniprésent. L’insoutenable compagnon constructeur d’espoir, parfois, mais abattant à d’autres moments toute possibilité de reconstruction.

Pourquoi fait-on disparaître quelqu’un ? Pourquoi ne pas se limiter à l’arrêter, à l’emprisonner, voire à l’exécuter ? La réponse est probablement plus simple qu’il

n’y paraît. Elle mine la société dans ce qu’elle a de plus fondamental en elle, les rites de deuil qui suivent la mort officielle. La disparition empêche tout travail de mémoire. Elle bloque la

pensée. Elle rend fou. Ce n’est sûrement pas sans raison que, pendant la dictature argentine, les femmes, mères, épouses, sœurs, filles qui tournaient en rond sur la Place de Mai de Buenos-Aires,

étaient surnommées les « Folles de Mai ». Elles n’avaient pas le droit de manifester, alors elles marchaient sur cette place, devant le bâtiment de la présidence. Elles

contournaient l'interdiction des banderoles en portant toutes un fichu blanc sur la tête. Elles voulaient savoir où étaient leurs enfants enlevés et disparus, victimes du sinistre Plan

Condor[6]. Elles ne pouvaient supporter de ne pas savoir.

Le drame spécifique de la disparition se noue très vite, la mise en scène comportant souvent un enlèvement. À l’instant où vous êtes arrêté commence votre mort sociale. Vous devenez

non-existant. Les acteurs de cette mise en scène sont souvent des policiers en civil, banalisés. Vous n’apparaissez plus sur des registres, la justice ignore où vous pouvez être, les autorités aussi.

Le silence tombe, le doute s’insinue. Si, au bout de plusieurs années, les survivants décident : « Maintenant c’est sûr, il (ou elle) ne reviendra plus ». Cela équivaut pour eux à

décider de la mort du disparu, parent, compagne, mari. Après un terrible travail de recherche infructueux, d’enquêtes, de prises de risques, c’est en plus à vous qu’appartient l'impitoyable décision

de ne plus accepter les éventualités de l’emprisonnement ou de la fuite. Vous voilà contraint de vous faire à l’idée que cette personne est morte. C’est à vous que revient l’idée de la

tuer.

Décider qu’il ou elle est mort(e), c’est aussi se dire qu’il ou elle n’aura pas de sépulture, or quand il n’y a pas de sépulture (un peu comme pour les

« ghosts-houses »[7] du Soudan où les « ghost-detainees[8] »

américains) c'est toute la ville, le pays tout entier qui devient une sépulture possible. Car, pour commencer, le travail de deuil a besoin de preuves, de certitudes. Il faut que la mort ait une

réalité pour que le symbolique puisse se manifester. Dans la disparition, il n’y a rien de tout cela. La fonction de groupe que revêt tout enterrement est aussi gommée. Le rôle fédérateur, donc

dérangeant par essence pour le pouvoir, des condoléances, quelles formes qu’elles puissent prendre, ne peut avoir lieu. Même la machine médico-administrative ne peut fonctionner, le certificat

médical de décès ne peut être délivré. La mort est volée à la mort. La disparition a bien pour but de tuer la mort, de priver la société de ses rites de deuil, en cela elle détruit le groupe social.

La disparition s’applique également à l’ « éventuel » assassin puisque sans cadavre, il n’y a pas d’assassin, personne sur qui focaliser sa colère ; ici encore cela peut être tout

le monde. Et alors que dans un deuil classique le temps estompe la douleur et la mémoire, éloignant progressivement le passé tandis que l’absence se structure dans le souvenir, ici comme dans la

torture, le mutisme devient la règle, les symboles primordiaux sont tus, tués.

Pour beaucoup de nos patients, la disparition de leur conjoint, de leurs parents, de certains de leurs enfants leur inflige une douleur constante et lancinante. Ils ne savent

pas s’ils les reverront un jour, s’ils sont morts ou pas, s’ils ont pu s’enfuir et survivre, au prix de quelles tribulations. Cela augmente leur culpabilité d’être vivants et en relative sécurité.

Attendre, attendre, une attente qui s'additionne à beaucoup trop d'autres.

La disparition a tout de même « un avantage » que n'ont pas d'autres formes de torture : elle jouit légalement d’un privilège non négligeable qui rend possible la poursuite

pénale des responsables quand ils peuvent être identifiés et même faire éventuellement traîner les dictateurs en justice, car la procédure reste active tant que le corps n’a pas été retrouvé. Ce

n’est qu’à cette date-là que commence à courir le délai légal de prescription ; c’est, entre autres, ce qui a permis de rendre la vie moins douce à Augusto Pinochet. Bien maigre

consolation….

Autre drame qui peut amener certains à repartir vers le pays agresseur malgré les risques : le décès d’un père, d’une mère ou d’un membre de la famille resté au pays et

qui aurait donc eu « moins de chance ».

Ici aussi, comment faire le deuil sans les rituels, sans les cérémonies, les obligations ? comment ne pas voir se renforcer encore la culpabilité, l’idée enfoncée par le tortionnaire

dans la tête de sa victime qu’elle est nulle, bonne a rien ?

Répartition des patients reçus au centre de soins en 2010

|

|

Par sexe et âge

|

|

Sexe

|

Age

|

|

|

|

0-15

|

16-25

|

26-35

|

36-45

|

45-60

|

+60

|

Sous totaux par sexe

|

|

Homme

|

32

|

136

|

132

|

79

|

19

|

0

|

398

|

|

Femme

|

20

|

76

|

76

|

43

|

26

|

6

|

247

|

|

Sous totaux par âge

|

52

|

212

|

208

|

122

|

45

|

6

|

645

|

|

|

Nombre total de victimes par âge et par sexe

|

645

|

|

|

|

Par région

|

|

Région

|

Pays

|

Nombre de patient(e)s

|

|

Afrique

|

Algérie

|

2

|

|

Afrique

|

Angola

|

23

|

|

Afrique

|

Cameroun

|

6

|

|

Afrique

|

Congo

|

23

|

|

Afrique

|

Côte d'Ivoire

|

7

|

|

Afrique

|

Egypte

|

8

|

|

Afrique

|

Érythrée

|

8

|

|

Afrique

|

Éthiopie

|

7

|

|

Afrique

|

Guinée-Bissau

|

1

|

|

Afrique

|

Guinée

|

222

|

|

Afrique

|

Kenya

|

4

|

|

Afrique

|

Libéria

|

1

|

|

Afrique

|

Madagascar

|

1

|

|

Afrique

|

Mali

|

2

|

|

Afrique

|

Maroc

|

1

|

|

Afrique

|

Mauritanie

|

14

|

|

Afrique

|

Nigéria

|

22

|

|

Afrique

|

République démocratique du Congo

|

92

|

|

Afrique

|

Rwanda

|

12

|

|

Afrique

|

Sierra Leone

|

13

|

|

Afrique

|

Somalie

|

3

|

|

Afrique

|

Soudan

|

12

|

|

Afrique

|

Tchad

|

5

|

|

Afrique

|

Togo

|

1

|

|

Asie

|

Azerbaïdjan

|

5

|

|

Asie

|

Bangladesh

|

14

|

|

Asie

|

Cambodge

|

1

|

|

Asie

|

Iraq

|

4

|

|

Asie

|

Iran (République islamique d')

|

4

|

|

Asie

|

Kazakhstan

|

1

|

|

Asie

|

Mongolie

|

1

|

|

Asie

|

Pakistan

|

2

|

|

Asie

|

Autorité Palestine

|

6

|

|

Asie

|

Sri Lanka

|

7

|

|

Europe de l’Est

|

Fédération de Russie

|

6

|

|

Europe occidentale et autres pays

|

Turquie

|

1

|

|

Europe de l’Est

|

Arménie

|

7

|

|

Europe de l’Est

|

Géorgie

|

5

|

|

Europe de l’Est

|

Fédération de Russie

|

11

|

|

Europe de l’Est

|

Yougoslavie

|

10

|

|

Europe occidentale et autres pays

|

France

|

7

|

|

Europe occidentale et autres pays

|

États-Unis d'Amérique

|

1

|

|

Amérique Latine et les Caraïbes

|

Haïti

|

15

|

|

Asie

|

Afghanistan

|

15

|

|

Afrique

|

Niger

|

1

|

|

Afrique

|

Sénégal

|

2

|

|

Afrique

|

Seychelles

|

3

|

|

Afrique

|

Burkina Faso

|

1

|

|

Afrique

|

Burundi

|

6

|

|

Europe de l’Est

|

Belarus

|

2

|

|

Asie

|

Israël

|

1

|

|

Asie

|

Liban

|

1

|

|

Europe occidentale et autres pays

|

Danemark

|

1

|

|

Europe de l’Est

|

Serbie

|

11

|

|

Europe de l’Est

|

République de Moldova

|

1

|

|

Asie

|

Chine

|

1

|

|

Afrique

|

Zimbabwe

|

1

|

|

|

Nombre total de victimes par région:

|

645

|

|

|

|

Par statut migratoire

|

|

Statut Migratoire

|

Etat de la procédure

|

Nombre de patient(e)s

|

|

Demandeur d’asile

|

En cours

|

562

|

|

Réfugié

|

Accordé

|

37

|

|

Autre

|

En cours

|

46

|

|

|

Nombre total de victimes par statut migratoire

|

645

|

| |

|

|

La localisation géographique en France des nouveaux patients :

Le pourcentage de patients primo-demandeurs de soins résidant en province s’est accru dans la deuxième partie de l’année.

|

Paris

|

Ile de France

|

Province

|

|

|

42

|

35

|

48

|

125

|

|

33,60%

|

28,00%

|

38,40%

|

100,00%

|

La situation familiale : un bouleversement

L’éclatement de la structure familiale est un autre problème important auquel nos patients ont à faire face et qui est un résultat direct de l’exil et des conditions catastrophiques de leur

départ.

De 98.4% de patients vivant en famille au pays, ils ne sont plus que 36.8% à vivre en famille une fois arrivés sur le sol français. Témoin ces chiffres édifiants relevés tout au long de

l’année 2010. Chiffres qu’il faut pondérer car, depuis le développement au Centre de soins Parcours d'Exil de la thérapie familiale nous sommes amenés à rencontrer une proportion importante de

famille qui nous sont adressées dans ce but précis.

|

Situation familiale au pays

|

|

|

Seul(e)s

|

1.6%

|

|

Couple sans enfant

|

2.4%

|

|

Couple avec enfant(s)

|

90.4%

|

|

Famille monoparentale

|

5.6%

|

En contrepartie, si 1.6% vivaient seuls dans leur pays, ils deviennent 63.2% à se retrouver en France isolés de leur famille et seuls.

|

Situation familiale à l'arrivée en France

|

|

|

Seul(e)s

|

63.2%

|

|

Couple sans enfant

|

2.4%

|

|

Couple avec enfant(s)

|

24.8%

|

|

Famille monoparentale

|

9.6%

|

Cette inversion complète des données est un autre dégât collatéral catastrophique de la torture et du trajet migratoire qu’elle impose.

Un autre problème majeur en France : l’hébergement

La situation du logement des patients reste tout aussi préoccupante que les années précédentes. La précarisation ou le recours à des situations palliatives peu satisfaisantes persiste. Il

est ainsi indispensable de rappeler que le logement chez des compatriotes ne s’apparente pas à la fraternité, idée trop fréquemment acceptée pour se rassurer, mais relève souvent d'un esclavagisme

moderne déguisé sous les oripeaux de l’assistance fraternelle.

.Parmi nos nouveaux patients :

. 32.8%, bénéficiaient d’une relative, mais temporaire, sécurité en étant logés dans des foyers d’hébergement (CADA[9],

CPH[10]), en sachant que cet hébergement nécessite des mois d’attente pour y accéder. Que cet hébergement s’arrête dans le mois du rejet de la demande d’asile

dans les 3 mois après l’obtention du statut.

. 36.4% des patients que j’ai reçu étaient mineurs et hébergés en foyers pour mineurs ou a l’hôtel social...

. 27.58% d’entre eux) étaient soit tributaires des aléas de l’urgence sociale et du Samu social, soit, plus simplement, à la rue.

. Seuls 3.22% résidaient dans leur logement personnel.

Le trajet migratoire

Ce qui caractérise sûrement le mieux son trajet migratoire c’est l’absence de choix. Comment parler de choix quand les alternatives sont soit la clandestinité, soit la cellule et la torture,

soit la mort ? Qu’ils soient commerçants, médecins, enseignants, procureurs, étudiants ou fonctionnaires, etc., ces patients jouissaient dans leur immense majorité d'un niveau de vie tout à fait

satisfaisant, et qui, de toute façon, était très nettement supérieur à celui qui leur est imposé dans notre pays.

Comme me l'expliquait si bien une patiente: « Même pauvre au pays, vous êtes moins pauvre qu’ici…. Au pays, ça allait et ça n’aurait jamais été comme ça. Quand on n’a rien, il y a

toujours un moyen ».

L’exil n’est malheureusement dans la grande majorité des cas que LA solution de la vie. Le moyen de survivre, d’échapper à la mort dans une geôle, dans un massacre, dans une salle de

torture… ou de croupir des années en prison, et dans quelles conditions, la surpopulation carcérale dans ces pays étant telle qu’il faut choisir entre qui s’allonge et qui doit rester debout, sans

parler des « sanitaires » ! La mort, la prison ou l’exil ?

Les victimes de torture subissent dans leurs pays, directement ou indirectement, des sévices d’une extrême violence, tant sur le plan psychologique que physique. Ce que nous

proposons

D’abord une prise en soins gratuite en vue d’une réhabilitation médico-psychologique pour permettre aux victimes de se reconstruire mentalement et physiquement, et de se recréer un projet de

vie dans de bonnes conditions. Pour réaliser ce projet, nous nous entourons de professionnels et de bénévoles compétents, intervenants à qui nous proposons une formation continue. Au centre de

santé Parcours d'Exil toute victime peut prétendre à un premier rendez-vous pour lequel aucun filtrage n'est opéré si ce n'est une explication de l'objet de notre association. Un simple appel pour

convenir d'un entretien d'évaluation suffit donc.

Les patients sont orientés à 85% par des professionnels travaillant dans des structures de soutien ou d'accueil des demandeurs d'asile, des associations et des professionnels médicaux,

psychologiques, juristes etc. ; ce qui limite aussi le risque d'une mauvaise orientation. À l’issue du premier rendez-vous, les patients qui auraient été mal orientés se verraient redirigés vers

des structures adéquates. La reconnaissance de notre travail fait qu’en 2010 aucun patient n’a dû être aiguillé vers d’autres structures. Les 15%

d’orientation autres le sont par d’anciens patients ou des demandes spontanées de patients qui ont « entendu parler » du centre de santé Parcours d'Exil.

La première consultation est effectuée par un médecin, ce qui permet de procéder à un bilan global de la santé du patient et d’entamer un processus d’alliance

thérapeutique en ayant éliminé une partie des risques de maladie purement somatique[11], ou de mettre en place le ou les bilans nécessaires. La tuberculose par

exemple en France, ne se retrouve pour ainsi dire plus que dans la population migrante, du fait de sa précarité. Le corps devient pour le médecin-thérapeute un média privilégié pour aborder

l’indicible, pour approcher le traumatisme et par là, entamer une réparation. Pouvoir prendre en compte la souffrance d’un corps, sans « faire mal » c’est déjà une expérience nouvelle pour

une victime de l’horreur de la torture prise au sens large du terme. Une partie de l’humiliation qui est collée au corps depuis la torture, car celui-ci représente le lieu où se sont concentrées les

souffrances, cette humiliation qui semble définitive aux victimes peut se voir atténuée par le côté médical des soins. Il est possible de parler, de montrer, de se faire aider sans devoir s’abaisser.

Redevenir un « patient » comme avant peut être très apaisant et il est, par exemple, en début de thérapie, plus facile de parler de ses douleurs pelviennes ou de ses hémorroïdes que de

parler du ou des viols que l’on a dû endurer. Le rôle du médecin, au-delà du soin, est aussi de permettre un « déconditionnement », d’autoriser un certain « désenseignement » de

ce que le traumatisme a appris de façon brutale. Le soin médical, compris au sens large de la médecine, disons au sens princeps, est d’abord et avant tout le support pour retrouver le sentiment

d’appartenir à l’humanité et l’expérimenter à nouveau.

De plus, la faculté de prescrire des traitements, qu’ils soient médicamenteux ou de kinésithérapie, permet de soulager rapidement certains symptômes et de faire vivre un apaisement qui ne

semblait plus possible, ni même imaginable. La chimiothérapie médicamenteuse adaptée permet de proposer une atténuation des manifestations insupportables que sont les insomnies, les cauchemars, les

céphalées, les douleurs articulaires, etc. Il devient alors possible de dégager une place pour le travail psychothérapeutique, un moment de respiration non entravée.

Ces soins médicaux peuvent dans un premier temps amener à proposer un bilan de santé, une orientation si nécessaire vers des structures spécialisées, ou au sein du centre de santé Parcours

d'Exil.

Un suivi médico-psychothérapeutique est ensuite initié ayant pour but une levée de la symptomatologie liée aux conséquences du syndrome de stress

post-traumatique. C’est à ce prix que peut s’envisager une possibilité de reconstruction d’un projet d’avenir autour de l’intégration en France. Ces soins n’étant pas que des soins au sens strict du

terme mais également une prévention ou une résorption de violences (sociales ou intrafamiliales). La

prévention de la reproduction de la violence sur un mode trans-générationel est un élément majeur de cette prévention.

Est-il possible de retrouver un statut social « décent », simplement une vie dite « normale » quand on était avant l’exil, certes, souvent sous le joug de la dictature

mais vivant dans une maison, avec de la famille, des voisins, des amis, un « peuple » avec qui l’on partageait des valeurs, des idées, un art, des repères… et que tout a été pulvérisé

par un trajet migratoire chaotique comme nous venons d’en voir ? C’est un des enjeux de la thérapie.

Dans le cadre du centre de soins de Paris le centre de santé Parcours d'Exil propose, toujours gratuitement des psychothérapies individuelles, des thérapies

familiales, des groupes de parole. Tous ces soins, sont, sauf demande expresse des patients, réalisés sans interprète. Comment ne pas se poser la question de la troisième

personne en cas de thérapie individuelle, de la présence d’un tiers dans le cas des thérapies familiales? Ce troisième homme étant l’interprète.

. 17 ans de pratique m’ont amené à privilégier les consultations sans interprètes. Ce choix est basé sur plusieurs évidences :

. La traduction n’est pas indépendante du sujet qui traduit. Même un interprète bien formé se retrouve face à la déflagration induite par l’horreur de ce qu’il

a à traduire, il se trouve face à cette obligation terrible, qui vient s’ajouter aux autres exigences : confidentialité, précision, exactitude, rigueur, exhaustivité, impartialité, compétence

culturelle, etc.

. Dans le cadre du centre de soins où français, anglais, espagnol, portugais sont parlés par différents thérapeutes, ce qui permet déjà de communiquer avec une

grande majorité des patients que nous recevons (85% d’africains qui parlent majoritairement en plus de leur langue, le français, l’anglais, ou le portugais), recruter des interprètes pour les autres

langues se « traduit » souvent par la présence d’interprètes-réfugiés politiques, ayant un parcours migratoire complexe et souvent douloureux, avec lequel ils peuvent parfois avoir encore

trop peu de distance. Dans ce cas, l’on peut craindre la résurgence de situations et de souffrances similaires déjà vécues. Une trop grande identification au patient migrant se traduisant alors par

des attitudes de réaction ou de défense.

. Faire parfois partie du même groupe (ethnique, politique, social), d’une même « communauté », pose avec acuité le problème de la confidentialité et

de la possibilité d’une parole libre pour le patient. Ne plus vouloir s’engager pour une « cause » peut être difficile à exprimer par l’intermédiaire d’un traducteur qui défend

potentiellement cette « cause ». Nous ne voulons pas prendre le risque de voir ce que nous essayons de créer - un espace de liberté totalement au service du patient - se transformer en

un lieu d’enfermement, où la parole serait « sous surveillance ».

. C’est parfois le même interprète qui accompagne le patient dans toutes ses démarches et dans tous ses rendez-vous et il peut lui être extrêmement compliqué de

faire la part entre ces différents espaces qui ont des fonctionnements et des objectifs différents. La connaissance d’une partie de l’histoire du patient peut progressivement émousser la précision de

la traduction et amener, sans que le thérapeute ne puisse le percevoir, l’interprète à « filtrer » ce qui peut lui sembler « moins important ».

. Quelle langue traduire ? Quelle variante ? Par exemple le peuhl de Mauritanie peut être aussi compliqué à comprendre pour un Guinéen que le Français

d’un Canadien pour un Français de France.

. Parfois, échanger dans une autre langue que la sienne permet au patient d’éviter l’usage d’une langue qui peut être associée à de lourds traumatismes et ainsi

de prendre de la distance par rapport à des souvenirs lourdement chargés sur le plan émotionnel.

. Le travail clinique et thérapeutique n’est pas le même que celui d’un accompagnement social. Nous ne sommes pas dans la recherche et dans la collecte

d’informations mais bien dans l’échange d’où émerge le soin.

. Les efforts faits pour comprendre, l’inventivité déployée pour saisir ce que l’autre veut dire, l’utilisation de mime, de dessins, de

poupées articulées ou de tout autre média viennent en plus prouver au patient, souvent sceptique et fermé, qu’on essaie de l'aider, qu’il n’est plus le seul à « faire des efforts » mais que

nous sommes bien là dans une relation d’échange.

. Il nous semble indispensable de croire en les compétences des patients. Ceci devient thérapeutique car trop souvent inhabituel. Nous avons

acquis la conviction que beaucoup de nos patients parlent et comprennent notre langue bien mieux qu’ils le croient ou ne s’autorisent à le croire et donc, à la pratiquer. Nous constatons aussi que

souvent nous devenons les seuls interlocuteurs avec lesquels ils se risquent à parler français, car nous faisons des efforts pour les comprendre. Cela évite certains raccourcis parfois étonnants,

proposés par l’interprète.

. Nous refusons systématiquement (en expliquant pourquoi bien évidemment) que des membres de la famille et en particulier les enfants qui

apprennent vite notre langue (étant en principe très rapidement scolarisés), soient utilisés comme interprètes. Non seulement cela compromettrait plus encore la structure de la pyramide des

générations, mais cela placerait enfants, membres de la famille, et amis au cœur de problèmes qui ne sont pas les leurs. Cela annulerait aussi le droit des patients à la vie privée. Nous, thérapeutes

du centre de santé Parcours d'Exil, sommes là pour entendre ces récits et nous sommes formés pour cela : c’est notre travail ; les proches n'ont pas à endurer cette épreuve.

Cette approche que nous proposons est une façon de faire que j’ai développée et qui fonctionne, elle n’est bien évidemment pas une règle absolue. Pour nous, travailler sans interprète, on

l'aura deviné, est une richesse qui se paie par des efforts du thérapeute.

Il n'existe pas non plus, dans ce domaine, de pensée unique.

La thérapie familiale a pour objet principal de créer, en utilisant les principes de l’approche systémique[12], une

construction d'agencements de la famille aux conséquences les plus heureuses possible afin de lui permettre un fonctionnement aussi sain et harmonieux que la situation permette. Pour autoriser cette harmonie, il est donc nécessaire de pouvoir désamorcer les oppositions, d’exprimer tous les non-dits résultants des

difficultés passées ou présentes, de restaurer la confiance en soi de chacun des protagonistes, et plus particulièrement des parents, afin que ceux-ci puissent à nouveau assumer leurs responsabilités

parentales. Le demandeur d’asile ou le réfugié porte souvent seul le statut de « victime » et les autres membres de la famille se taisent, même s’ils ont été eux-mêmes,

comme c’est souvent le cas, également victimes de harcèlement, de sévices, voire de torture. Combien de parents ont raconté leur arrestation brutale, accompagnée de sévices, de viols contre l’épouse,

avec l’assurance que les enfants « n’avaient rien vu », rien subi. Et puis au détour d’un entretien « seul à seul », parfois entre deux portes, on découvre que les enfants savaient, ont vu,

entendu que l’épouse avait été persécutée pendant toute l’incarcération du mari.

Chacun se tait pour protéger l’autre, persuadé que sa souffrance n’est pas « à la hauteur » de celle du martyr reconnu. Comment ajouter sur ses épaules le fardeau de mes

problèmes ? Comment lui dire que l’on est convaincu que son engagement est la cause de la catastrophe qui se joue, que c’est par sa faute que tout cela nous est

arrivé ?

Décidément, loin de faire parler, la torture fait bien taire !

La réparation passe aussi par une réinscription dans un phénomène social et c’est pourquoi il m’a toujours semblé indispensable d’adjoindre à ce qui est « de la thérapie

pure et dure » des activités thérapeutiques autres, qui sont parfois vécues comme plus ludiques. Je crois indispensable de sortir du cadre thérapeutique tel qu'il est fréquemment adopté en

Occident, c'est-à-dire du questionnaire restrictif, préalable au traitement. "Quand ont commencé vos douleurs ? Dans quelles circonstances ? Quels remèdes avez-vous pris ?", tout

autant du principe que la parole libère. En effet, ce protocole revêt immédiatement, pour la victime de tortures, un caractère répressif et policier qui exclut d'emblée la confiance.

L'art du thérapeute - et il est, à ma connaissance, peu de contextes où il mérite autant le nom d'art - est de maîtriser le paradoxe consistant à ouvrir le dialogue sans

chercher à savoir. Dans un dédoublement parfois « miraculeux », il doit renoncer à sa position dominante de thérapeute pour n'être plus qu'auditeur, afin que la victime puisse exhumer son

passé. Et que le récit de son histoire, fragment de l’Histoire avec un grand H, partie traumatique d’une vie, ne soit plus exposé, mais révélation.

Loin de moi l'idée de proposer une technique machiavélique pour arracher des confessions. Notre métier est exactement aux antipodes de ce qui ne serait alors qu'une nouvelle

forme de torture, déguisée des oripeaux de la compassion et visant à intégrer la victime dans le système occidental salvateur.

Non. Les recommandations qu'on vient de lire ne sont qu'un ajout au serment d'Hippocrate, imposé par les temps modernes. « Primum non nocere ». Après vient le

soin.

Depuis son origine, il y a 10 ans maintenant, le centre de santé Parcours d'Exil propose également des soins délocalisés en province. Le centre de santé Parcours d'Exil propose pour cela des

séances d'art thérapie individuelles ou collectives. L'art thérapie qui se situe maintenant, dans notre réflexion sur ce qu’est le soin, au cœur d’un espace thérapeutique

particulier, renvoie à la notion de découverte. Entre pouvoir et vouloir. Une notion de découverte qui se situerait entre pouvoir faire et vouloir

faire.

le soin est basé sur les acquisitions techniques et les exercices

propres à l'art théâtral : travail d'expression corporelle (expérimenter les nouveaux vécus corporels), travail vocal, travail sur la prise de parole, exploration de l'espace scénique et de la place

de l'acteur, travail sur la position acteur-spectateur

L’art thérapie est une pratique de soin avec médiation artistique. Elle pose la question de l’art dans le soin, de l’art comme transformation de la personne et de la thérapie comme art de

création. L’art thérapeute cadre et accompagne la personne dans son mouvement créatif. La personne qui bénéficie de ces ateliers d’art thérapie joue avec ses possibles, avec ce qu’elle est et ce

qu’elle ne veut pas être. Lorsqu’on aborde une population présentant des troubles divers, des déficits, des plaintes, des états confusionnels, la dramatherapie que nous proposons, peut intervenir

comme relation d’aide, proposant un mode d’intervention autre où la personne en situation thérapeutique qui se vivait, ou, pouvait être vécu par les autres qu’en termes de sa pathologie devient sujet

d’elle-même. À partir de là, l’art thérapeute ne propose pas de réponse à la personne en soin, mais, met en place des conditions, des modalités pour qu’un semblant de réponse puisse

émerger.

Le travail de thérapie ne vise pas la production mais l’expérience.L’atelier est alors un lieu de découverte avec des critères dominants :

. La relation aux autres participants

. La relation à soi-même

. La relation à l’objet : théâtre, danse.

.L’idée de découverte renvoie aussi à l’idée de quelque chose qui se montre, se représente, donne à voir, révèle, dévoile.

Ce type d’atelier donne la possibilité d’éprouver de nouveaux vécus corporels et d’assurer sa place au sein d’un groupe.

La kinésithérapie qui est proposée au centre de santé Parcours d'Exil est actuellement effectuée de façon bénévole, par une kinésithérapeute retraitée, ancienne salariée

présente depuis l’origine du centre. Cette praticienne ayant travaillé dans le domaine très spécifique de la prise en compte des victimes de torture avec nous depuis 17 ans, a acquis une connaissance

toute particulière des spécificités de ces soins. En effet, le corps étant le plus souvent, si ce n’est toujours, le média par lesquels le tortionnaire agit, il apparaît évident que ce corps devient

un lieu difficile d’accès aux soins. Comme avec le médecin, le corps devient non un lieu de souffrance mais un lieu de réparation.

Dans le même but, nous proposons des séances de Qi Gong une fois par semaine, cours adaptés à la spécificité des patients reçus au centre.

Dans le cadre du centre de santé Parcours d'Exil j’anime deux groupes de paroles, un en direction des femmes excisées et victimes de mariages forcés, un autre co-animé par un ethnologue

consacré aux « enfants absents ».

Nous proposons, de façon plus ponctuelle, un soutien social d’urgence. Pour ceux de nos patients qui sont dans une situation relevant de l’urgence, nous disposons d’un fonds social nous

permettant de les soutenir de façon temporaire soit par le financement de nuits d’hôtels, soit par la distribution de tickets services permettant d’acheter de la nourriture ou des produits de

premières nécessité, soit par l’achat de titre de transports pour qu’ils puissent se déplacer sans craintes des contrôles. S'il n'a pas été possible de trouver, dans les petits stocks de vêtements

dont nous disposons, de vêtements appropriés, nous achetons avec les patients les éléments dont ils ont besoin : chaussures, pantalons, vêtements chauds). Aucun numéraire n'est donné à cette

occasion.

Le Directeur du Développement du fait de sa formation juridique et de son expérience en matière de droit d'asile et de droit des étrangers permet en outre d'apporter au cas par cas un appui

juridique à certains patients en matière de droit au séjour, de droit au logement et dans le cadre de certaines démarches administratives. Ce soutien reste néanmoins ponctuel.

Le groupe Insertion créé par l’association au tout début de son activité dans des locaux stables, accueille des patients qui bénéficient d’enseignements et d’activités

variés. Il est destiné à être une autre facette de la prise en soins pour permettre une insertion réussie. Comme pouvait le faire Monsieur Jourdain, notre but est, outre l’acquisition de

connaissances, de permettre à nos patients de se soigner « sans le savoir ». le but de ces enseignements est surtout thérapeutique.

L’entrée dans le groupe se fait sur proposition des médecins après consultation des différents intervenants qui ont à recevoir les patients concernés par ces activités.

Pour poursuivre le travail de reconstruction nous proposons aux patients que nous recevons les outils essentiels à leur insertion dans la société. Dans ce but, des cours de Français Langue

Etrangère, de mathématiques, d’histoire et de civilisation, cours d’instruction civique, d’informatique sont offerts aux patients qui le souhaitent. Ces cours ont lieu tous les jours, selon les

disponibilités des bénévoles et, outre un enseignement dans des matières précises, ont comme principale raison d’être leur influence thérapeutique sur nos patients en leur permettant de réacquérir

des compétences en termes de relations à l’autre, de respect d’un horaire, d’entraide envers d’autres patients-élèves, etc. Certains patients peuvent bénéficier de cours individuels en particulier

quand il faut apprendre à lire alors que l’on est adulte et que la honte d’être illettré empêche de se joindre à un groupe.

La « culture » est omniprésente, une évidence selon nous : musée des Arts Premiers, musée du Louvre, partenariat avec l’Espace Louis Vuitton, concert symphonique (partenariat avec

l’orchestre de Paris), théâtre, visite du château de Versailles, au musée du cinéma, sur les bateaux-mouches, etc. Ces sorties permettent de redonner un sentiment d’estime de soi supérieur car ils

sont accueillis dans des lieux que leur quotidien précaire leur interdit et ont ainsi accès à des œuvres (sonore ou visuelle) qui leur réaffirment leur propre valeur. Ces interventions

« culturelles » ont une haute valeur thérapeutique, par exemple, le partenariat avec l’Orchestre de Paris permet annuellement à plus de 50 patients d’assister accompagnés par

un intervenant, à des concerts. En effet outre les 50 places offertes par l’Orchestre de Paris, le centre de santé Parcours d'Exil et son président, violon solo de cet orchestre, ont à plusieurs

reprises acheté des places pour répondre à la demande des patients.

Au-delà d’une simple découverte musicale, au-delà d’une approche d’une culture différente, au-delà du simple plaisir de pouvoir un court instant « se laisser un peu aller » il y a

également l’importance d’avoir le droit, quand on a vécu le pire, d’avoir le droit au meilleur. Le temps d’une soirée, passer du squat au quartier du palais de l’Élysée, de l’Arc de Triomphe… Un des

auditeurs « régulier » des concerts ne devait-il pas finalement trouver qu’à chaque fois qu’il venait à Pleyel il passait une soirée dans « son Château ».

Se retrouver souvent être un des quatre seuls « noirs » ou presque au milieu du public de la salle Pleyel est vécu par eux à la fois comme intimidant mais aussi comme très

valorisant. Comme une reconnaissance de ce qu’ils sont : des êtres humains à part entière. Et cela est possible grâce à la musique. C’est aussi une leçon de vie où il est possible de voir

jouer (travailler) ensemble sous la paix d’un chef qui dirige « à la baguette » 120 musiciens ensemble. C’est voir qu’il est possible d’unir dans une même harmonie des instruments à cordes,

à vent, à percussion, des voix et tout cela au service du travail d’un compositeur. Parfois le bouleversement est si profond, la sérénité tellement au rendez-vous qu’il est possible de se détendre au

point de s’endormir.

L’exil est le séjour hors d’un lieu à soi, c’est en soi une rupture, c’est un espace déplacé, un temps souvent suspendu. Ces patients qui continuent à vivre, à exister, qui doivent se battre

au quotidien pour cela, qui se trouvent arrachés d’une terre connue pour se retrouver dans un ailleurs inconnu, peuvent trouver un instant, une heure ou deux, lors d’une visite dans un musée, lors

d’une séance d’art thérapie, lors d’un concert même de façon fugace, un vague sentiment de mieux être, sans avoir à refaire le voyage vers le récit traumatique. Combien de fois n’ai-je entendu, au

cours d’un concert des patients, en exil, dire « quand je suis ici je voyage » ; certains revisitent leur pays : « Ça m’a rappelé quand c’était bien chez

moi » !

Les évènements de leur histoire continuent d’exister au plus profond d’eux-mêmes, mais l’art permet de les retravailler inconsciemment de façon positive. Il y avait du beau chez moi et

il y en a ici. Quelle expérience nouvelle ! quel changement !

Le groupe Insertion est organisé autour de cours qui visent à aider les patients dans leur insertion à la société française : en plus des cours nous offrons la possibilité d’assister à des

réunions collectives d'information sur le monde du travail et présentation de métiers par des professionnels en activité que ces patients soient statutaires et donc avec le droit de travailler, ou

demandeurs d’asile et donc sans ce droit. Dans le cadre de ce projet est proposé un suivi individuel à des patients disposant d'une autorisation de travail appui dans la recherche d'emploi, aide à la

rédaction de CV et lettres de motivation, préparation aux entretiens d'embauche, aide à la recherche de formations et financement de certaines formations en fonction du projet

professionnel.

L’objectif est donc de créer un espace propice à l’échange, à la mise en commun de nouveaux acquis, d’éviter une mise en échec et de permettre aux patients, une fois la thérapie avancée et

les séquelles psychiques levées, de faire une entrée « apaisée » dans un processus d’apprentissage classique. Il se crée au sein du groupe Insertion un équilibre entre la diversité des

connaissances apportées par les enseignements et l’apprentissage de nouveaux moyens de « défense ». Moyens qui aideront les participants à faire face aux obstacles et défis qu'ils

rencontrent et rencontreront au quotidien. Tous ces éléments (confiance en soi, capacité à se projeter dans l’avenir, dignité retrouvée, bonne santé physique et psychique) sont nécessaires, voire

indispensables, pour qu’une fois, la situation administrative stabilisée, les patients puissent, ayant acquis les bases qui leur permettent de vivre en autonomie sur notre sol, s’investir pleinement

dans un projet et ainsi trouver et assumer une position de citoyen.

En effet, contrairement à une idée entretenue par les tortionnaires de tous poils et remise au goût du jour dans la lutte contre le terrorisme, la torture ne fait pas parler, elle sert avant

tout à faire taire.

Les pouvoirs qui en usent, ceux qui la réinstaurent, ont besoin de convaincre l’opinion que la torture était une nécessité politique : elle permettrait

d’obtenir des renseignements et, comme le défendait encore il n’y a pas si longtemps le général Paul Aussaresses, elle terrorise les populations. Ce général a, lui, « avoué » sans

contrainte[13] : « C'est efficace, la torture, la majorité des gens craquent et parlent. Ensuite, la plupart du temps, on les achevait.

[…] Est-ce que ça m'a posé des problèmes de conscience ? Je dois dire que non ».

Il est pas nécessaire, ici, de s’attarder sur les non-problèmes de conscience de M. Aussaresses, mais bien plutôt sur l’efficacité de ses théories : un des premiers patients que j’ai

rencontré en 1994 m’a affirmé qu’il était prêt, sous la torture, à confesser avoir tué le Christ, Kemal Atatürk et J. F. Kennedy… Nombre de patients disent avoir signé n’importe quoi, même des aveux

qu’ils savaient susceptibles de les conduire à une condamnation à mort au terme d’un procès truqué. Aveux qui ne viendraient qu’étayer un verdict joué d’avance et dont ils constitueraient la pièce

maîtresse et, bien entendu, pipée. Et pourtant, jusque dans des séries télévisées américaines[14], la torture servirait à obtenir des informations. Or, les

États-Unis, qui la légalisèrent en 2006, dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme, sont particulièrement bien placés pour savoir que la CIA et le FBI ont obtenu une bonne part de leurs plus

précieuses informations, sur les attentats du 11 septembre 2001 en particulier, de transfuges volontaires des organisations terroristes. Tant qu'à cultiver le terreau de l'infamie, il est moins

inhumain de recourir à la corruption.

Quant au système de terreur que la torture vise à instaurer, il comporte une faille : pour l'établir, il faut en effet faire savoir aux populations que la torture existe ; pour

cela, il faut donc libérer des torturés. La victime épargnée et relâchée devient alors involontairement messagère de l’horreur, publicité vivante de ce qui peut arriver si on manifeste, si on

s’oppose, si on garde ses champs fertiles, si on n’est pas du parti au pouvoir… etc. Quand la victime rentre chez elle, « changée », méconnaissable, porteuse des séquelles physiques et

psychologiques, elle fait peur à son entourage, à ses voisins, à tout un quartier. Le silence s'installe. La terreur peut régner.

Les tortionnaires ne peuvent imaginer que la torture discrédite aussi les autorités qui les dirigent. Comment, dans les années soixante, parler de démocratie en France alors que l’armée,

comme l’affirme le Général Aussaresses qui était en 1957 coordinateur des services de renseignements militaires à Alger auprès du général Massu, utilisait la torture et que celle-ci "était tolérée,

sinon recommandée" par le pouvoir politique ?

L’efficacité de la torture ne se situe pas dans les « aveux » arrachés, dans l’absurdité des « informations » obtenues, mais bien dans le discrédit qu’elle fait peser sur

une nation. La torture pratiquée en Algérie a été et reste encore d’un « coût » symbolique exorbitant. Ruineux. La torture reste « collée » à l’évocation de la guerre d’Algérie.

Il est clair qu’elle fait un travail de sape dans les structures même de l’État qui la tolère, l’encourage, l’utilise. Elle oblige à des mensonges officiels qui viennent recouvrir d’autres démentis,

d’autres mensonges. Elle contraint à des mesures aux antipodes de la démocratie et de la liberté d’expression. Le livre témoignage d’Henri Alleg La question fut interdit lors de sa

publication en 1958, ce qui eut pour effet, là aussi « contreproductif », d’en faire un best-seller dans ses versions traduites en allemand ou en anglais...

Depuis des siècles, la pratique de la torture est collée à l’image de la tyrannie, des régimes oppresseurs, à l’arbitraire. Nul ne peut admettre que ces pratiques

criminelles qui foulent aux pieds la notion même d’être humain, qui se situent hors de tout respect et très loin de la plus simple humanité, puissent être considérées comme "inévitables".

Qui s’y résout s’en rend complice.

Toutefois, si la torture présente l'inconvénient d'être et de rester, sans l’ombre d’un doute, l’arme la plus efficace (et dans une logique de marché, la moins chère, donc la plus rentable)

contre la démocratie, dans la même logique, il est évident qu’elle ne "coûte" rien à supprimer…

La torture est par essence « incroyable », donc indicible. Comment la décrire pour éviter au lecteur une traumatisation par les mots et les images qui ne manquent pas de s’y

associer, peut-être en reprenant un extrait du texte rédigé par Maître Robert Badinter en préface de mon livre Terres Inhumaines[15], préface qui est

un résumé de ce qu’est la réalité de la torture :

« L’être humain est d’abord corps. Et ces corps martyrisés, dans ces pages brûlantes donnent son sens à la lutte contre la torture. Ces femmes et ces hommes ont connu le pire, sous des

régimes et des cieux divers, comme s’il existait à travers les temps et les sociétés, une internationale de la torture.

Leur récit nous prend à la gorge. Ils ont enduré coups, brûlures, viols, étouffements, ruptures d’os et de tendons, privations de soins. À travers eux, nous vivons toutes les pratiques

sophistiquées ou brutales de la violence physique ou morale sur l’être humain, qu’on veut faire souffrir jusqu’à la mutilation ou la mort pour lui arracher un secret ou simplement parce qu’il est

l’Autre, l’être qui doit payer de son corps ou sa vie l’indignité d’être différent ou proclamé tel. Et aussi, les tortures plus subtiles qui visent à détruire psychologiquement l’être humain, en

l’atteignant dans sa dignité, en ruinant en lui tout respect pour lui-même et pour les autres. Toute la panoplie du sadisme et de la cruauté se déploie dans ces tortures et demeurent inscrites dans

la chair et dans l’âme de ces victimes ».

Ceci résume de façon « soft » ce que traversent nos patients dans les « terres inhumaines » qu’ils ont eu à arpenter.

De tels traumatismes ne peuvent ni être, ni rester sans conséquences sur les personnes qui entament, effectuent et achèvent un exil contraint et forcé. En effet,

les troubles psycho-comportementaux sont une séquelle directe de l’atteinte aux Droits fondamentaux de l’Homme, ils sont présents chez ces « migrants » qui

espèrent trouver paix et sécurité au terme de leur périple. Ces signes peuvent ne pas être reconnus comme tels par leurs interlocuteurs, car masqués derrière une symptomatologie parfois banale :

nervosité, sautes d’humeurs, cauchemars, maux de têtes, troubles de la concentration, etc., ou derrière des troubles plus «dérangeants» pour l’entourage tels que l'apparition de réels syndromes

dépressifs plus «démonstratifs » et aussi de comportements violents en direction des personnels, des intervenants ou contre des membres de leur famille. C’est tout le drame de ce qui

sera décrit plus loin comme ’identification à l’agresseur. Cette protection qui rend la victime acteur tant soi peu de son destin. Accepter l’image que le tortionnaire a de vous c’est se

retrouver amené à finir le travail, d’où les actes qui vont de « se faire mal » au suicide réussi, avec tous les intermédiaires : conduites addictives, suicidaires, automutilations,

tentatives de suicide, ou même comme m’expliquait un jeune patient : “ quand je ne suis pas bien, je ferme les yeux et je traverse la rue ”… jeux dangereux, défi, test ? cela

l’amenait régulièrement à se faire copieusement invectiver par des chauffeurs, par ses éducateurs, ce dont il se plaignait ne comprenant pas qu’ils ne comprenaient pas ! ça l’a amené aussi 3 ou

4 fois aux urgences de l’hôpital !

Cette identification à l’agresseur peut amener à des conduites dangereuses voire délinquantes, la victime alors se pare du masque de l’agresseur. Et souvent c’est ce qui motive la demande de

consultation est ce coté « sale gosse » pour le moins qui exaspère tant les éducateurs.

C’est le plus souvent à ce stade que les patients nous sont adressés, mais malheureusement, ces symptômes sont souvent confondus avec des manifestations psychiatriques et les patients sont

alors en danger d’être mal orientés. Cet « aiguillage défectueux » vient encore renforcer l’idée qui couve très souvent dans l’esprit des patients qui pensent « qu’ils deviennent fous ».

Quelles symptomatologies présentent les patients que nous recevons ?

Il existe des « symptômes » marquants qui sont repérés quasiment chez tous les patients que nous recevons. Depuis le développement de la victimologie, le terme le plus souvent

utilisé pour désigner le syndrome présenté par les victimes est l’ESPT, État de Stress Post-Traumatique, on parle aussi de PTSD, Syndrome de Stress Post-Traumatique.

Ce syndrome regroupe des symptômes apparaissant après une période de latence variable, allant de quelques jours à plusieurs mois, voire parfois des années. Les symptômes couramment décrits

sont les suivants :

. Des troubles de la mémoire et de la concentration ;

. Des troubles du sommeil souvent importants, à type d’insomnies et de cauchemars ;

. Un syndrome de répétition, se traduisant par l’irruption répétitive de reviviscences traumatiques et aggravé après une

exposition à des événements ou des éléments qui rappellent le traumatisme ;

. Un syndrome d’évitement, par lequel la personne tente d’éviter tout ce qui lui rappelle l’événement (comme d’en parler,

ce qui vient conforter l’hypothèse que le trajet migratoire ne peut faire l’objet d’un récit) et tente même d'esquiver toute émotion ;

. Des troubles dissociatifs qui seront détaillés plus bas et qui viennent impacter gravement sur la vie de tous les

jours des victimes;

. Une tendance à l’isolement social et relationnel ;

. Un état « sur le qui-vive » permanent, être détendu c’est être vulnérable, voilà une des leçons apprises par

la terreur. ;

. Des troubles du caractère à type de nervosité et d’irritabilité, des troubles dépressifs ;

. Des troubles de l’alimentation, des troubles addictifs ;

. Des troubles psychosomatiques.

Une place particulière doit être réservée à deux mécanismes de protection qui se révèlent par des symptômes qui viennent gêner en permanence la vie de ceux qui les ont

développés : ce sont les troubles dissociatifs et l’identification à l’agresseur.

Les troubles dissociatifs

Le débordement psychique[16] et l’expérience de l’impuissance à éviter la catastrophe incitent la victime, et tout particulièrement l’enfant, à se

modifier lui-même à défaut de pouvoir modifier l’environnement destructeur. La fragmentation psychique permet au Moi d’échapper à la conscience totale du désastre. « Je ne souffre plus, je

cesse même d’exister, tout au moins comme un Moi global »[17]. Il est beaucoup moins difficile de gérer les fragments que de gérer le

tout. Cette « fragmentation » psychique est sans aucun doute une « échappatoire » à la folie pure et simple, diviser pour pouvoir encore régner sur soi. Les émotions d’horreur, de

terreur, sont séparées de la perception physique de la douleur, des odeurs d’urine et de sang, de la vision du regard haineux ou indifférent de l’agresseur, de la compréhension intellectuelle de

l’événement, etc. Ceci permet au psychisme de mettre en place une efficace stratégie de protection en concédant à la victime le pouvoir de perdre partiellement conscience de la confrontation avec la

mort inhérente à l’expérience où elle a cessé d’exister en tant que personne.

Il arrive qu’elle éprouve la sensation d’observer de l’extérieur son corps supplicié, ou d’être coupée de la perception de la douleur physique, ou très souvent qu’elle s’absorbe totalement

dans un détail inoffensif de la scène.

Ceci rend le récit particulièrement étrange à l’interlocuteur et donc peu crédible aux oreilles d’un intervenant non formé.

En effet quoi de plus étrange que d’entendre comme cela m’est arrivé récemment : « Je ne comprends pas, je voyais mon corps être torturé et je n’avais aucune douleur, je dois

donc être fou, parce que ce qu’ils me faisaient devait faire vraiment très mal ».

Sorti de la terreur, ce mécanisme de défense désespéré se manifestera encore chaque fois que la victime sera de nouveau confrontée à un élément matériel ou métaphorique du choc

traumatique.

Les personnes paraissent absentes, par exemple lors d’un entretien portant sur leur histoire traumatique et il suffit alors d'un geste, d'une intonation, de l’allumage d’une cigarette, etc.,

pour entraîner un « décrochage » du patient. L’interlocuteur perçoit ce décrochage de façon implicite : la personne paraît soudain « ailleurs », ou adopte un ton monocorde ou

étrangement détaché pour relater des faits horribles.